Housing for the elderly with distributed living support

分散型 生活支援付き高齢者向け住宅

あなたの望む地域・場所で住み続けるという選択肢。

介護が必要になっても、障がいがあっても受け止めてくれる「優しいまち」

(インフィル型住宅)

福祉サービスの拠点(居住支援法法人)を中心とした高齢者が徒歩で移動できる範囲を日常生活範囲と設定し、

当該範囲内の既存住宅(持ち家・賃貸

住宅・シェアハウス・介護保険制度施設・空き家等)を活用し

機能融合を図ることによって、高齢者住宅・生活支援サービス・交流機会の創出他を組み合わせたシステム。

(考案・命名:福井大学住環境計画研究室 菊地准教授)

(居住支援法人とは)

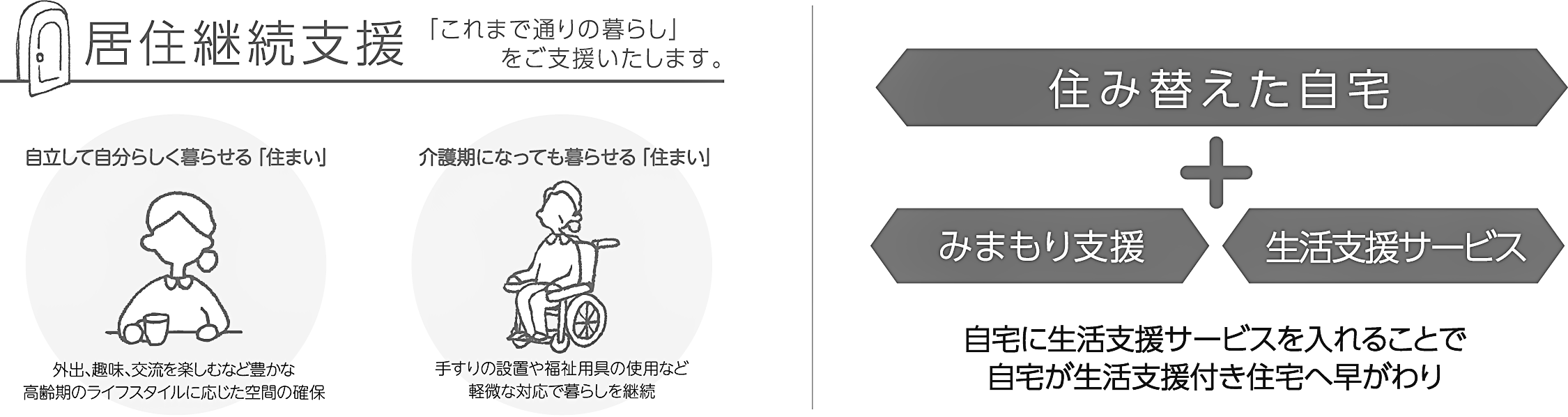

住宅確保要配慮者(高齢者他)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、行政・不動産事業者・各士業との他業種との連携を行い住宅確保要配慮者に対し、支援する法人を都道府県が指定するものです。

こんなお悩みはありませんか?

- 息子たちは県外で生計を立てているので、私が亡くなったら空き家に

- 自宅にある家財道具をどのように処分していいかわからない

- 相続後の不動産の処分は難しいと聞いた

- 不動産会社へ相談するのは少し怖い

- 認知症になったら、自宅はどうなるの

- 終活を終えたら、高齢者マンションに住みたいと考えている

- 孤独死なんて考えたくないし、近所にも迷惑をかけたくない

- 資産は不動産が中心で、老後が心配

- お父さんが亡くなったら、ひとりでの生活が不安

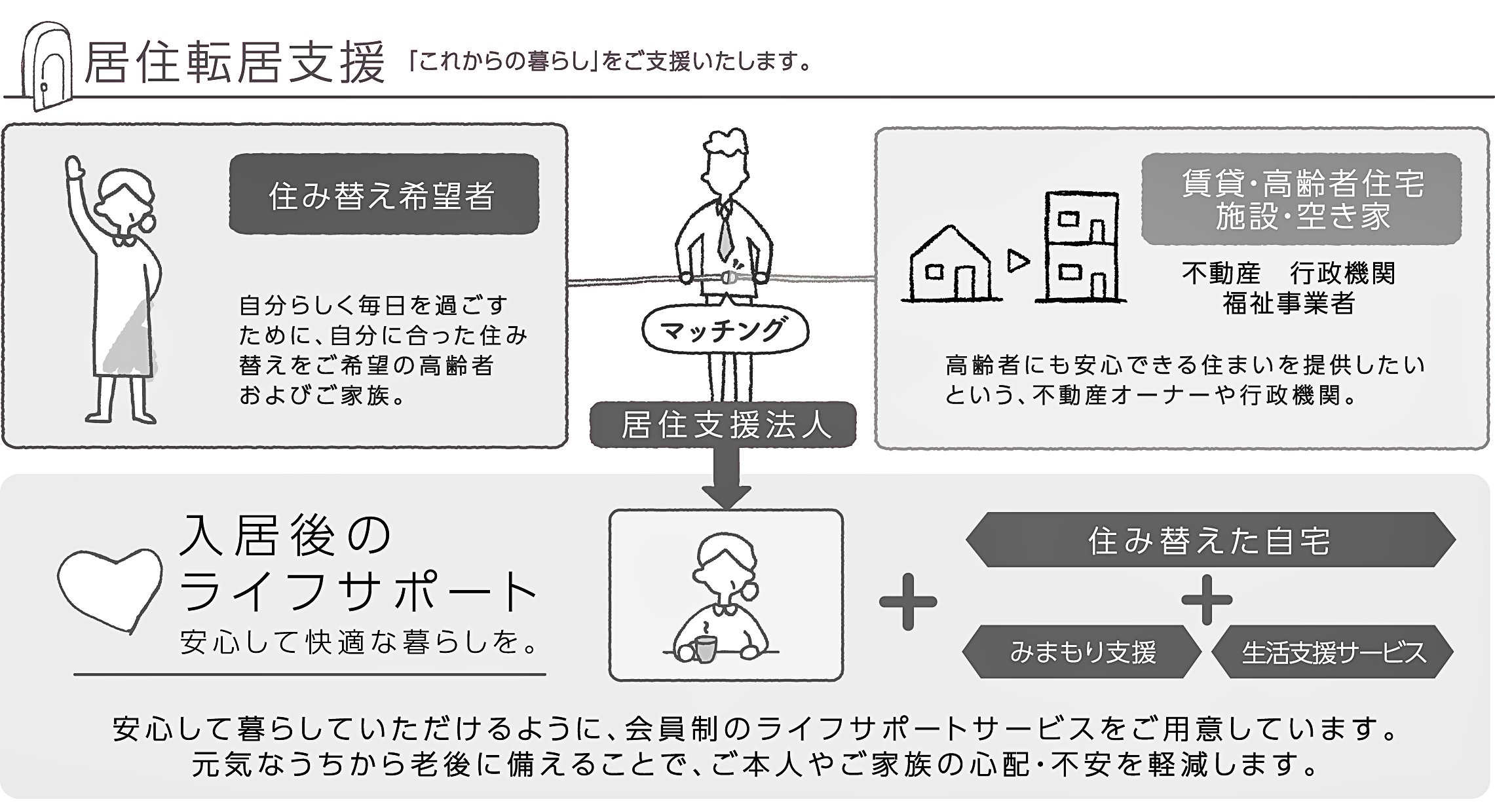

あなたの家も“空き家”に

日を追うごとに深刻化する「空き家問題」。

確かに今は元気ですが、将来亡くなった後、実家以外で生計を立てている子供からすれば、自宅に戻る理由もなく、結果的に空き家になってしまうのです。

居住支援とは?

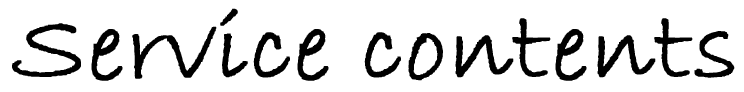

年々変化する心身状況に合わせて、自宅に住み続ける又は高齢者専用マンション等へ転居する際の支援など、高齢期の住まいの環境整備や生活支援(見守りや生活相談)のサービスを提供することで本人の自立した生活とご家族への安心を提供します。

高齢期における住まいの選択肢

人生の折り返し点を過ぎたら、そろそろ将来の暮らし方!

「人生100年時代」と言われる現代、65歳を過ぎてもようやく折り返し地点です。

今は元気でも、やがて加齢による体力低下が起きて、今の住まい方にも変化が求められてきます。

ALPAだからできること

ALPAは、不動産(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士)FP(ファイナンシャルプランナー)・福祉資格と高齢期におけるリスクを理解した担当者が独自のシステムを活用して、老後設計書を作成致します。

売却後も済み続けられる「リースバック」

リースバックとは、自宅などの不動産を売却して現金化した後でも住み続けられるサービスを意味します。

不動産の所有権が変わるのと同時に賃貸借契約をする仕組みであるため、住み慣れた自宅で生活しながらまとまった資金を調達することが可能です。

「リースバック」のメリット

① 老後資金の確保

老後の生活費や医療・介護費に充てることができる

②相続が楽になる

不動産を相続するよりも現金資産を相続する方が分割協議が楽に

③施設入居時にも安心

自宅の所有権が移っているので、固定費がかからない

④家賃がほぼ一定のため、収支予測ができる

心身の状況に合わせた住まいと住まい方が可能

シニア・ヴァーシュ・ホーム

リースバックを活用し、持ち家から賃貸借契約に変更する際、又は現在の持ち家に、ヴァーシュ(VASS)【生活支援・居住支援・介護保険他】を付帯することで、居住者にとって安心した住まいと生活支援サービスを受けることができるシニア世代に向けた新しい住まいのかたちです。

ライフデザインシートで賢い将来設計

ケガ・認知症・介護など、人生に大きな影響を与えるシニアステージ。

「なんとかなるわー」「また先のことなんてまだ分からない」そんな方も多いと思います。 でも、そのタイミングを迎えた時に迷子にならないよう一度立ち止まって考えてみませんか。

今は人生100年時代 。10年後、20年後…“こうなりたい!”と思う未来の自分を思い描くことで、あなたらしい人生を歩める きっかけになります。

備えあれば患いなし。

キャッシュフロー表も作成しましょう

企業はお金の流れを把握するために、一定期間の資金の増減などについてキャッシュフローを作成し、経営の健全性を確認しながら企業運営を行っています。 一般家庭では、家計簿をつけるなどして毎月の収支を把握します。 キャッシュフローを作成する目的は、現在の家計簿を元に、将来をシミュレーションするというもの。 将来のシミュレーションでお金の流れを確認して、問題点のほか、大きなお金が必要となる時期や金額などを把握し、将来に備えましょう。

Akiya-Triage(空き家のトリアージ)

安全性を横軸に、市場性を縦軸にご自宅の状態を客観的に評価します。

①現状のまま売却

②第三者へ10年間賃貸

③空き家のまま10年間維持

④取り壊し後に更地を維持

⑤リースバックを実施と5つの想定シナリオをご提案します。

相談者の意思決定を後押しします。

Life-Triage(生活のトリアージ)

老後試算設計書を元に、生活相談の緊急度を判定します。

①収支予測

②現在の老後試算結果(キャッシュフロー図)

③FPからのアドバイス

シニアステージにおける資産及び生活状況をグラフを用いて

可視化することで将来に対する漠然とした不安を解消します。

今は売却などは考えていないが相談は可能でしょうか?

不動産会社と違って、売却を目的とした査定ではありませんので、ご安心ください。 自分の老後を客観的に知ることから始まります。

その先の選択肢を提案することが目的のため、営業行為等は一切行いません。

60代ですが、相談は可能でしょうか?

老後設計をするタイミングはひとそれぞれではありますが、早期に相談することをおすすめさせて頂きます。

自宅の老朽化もご自身の身体の衰えは年々増していきます。備えることに遅いということはありませんので、お気軽にご相談ください。

リースバック対象のエリアはありますか?

木造の建物の場合には、22年で耐用年数を迎えており、評価は0円となる場合が多く、土地の評価が中心となります。

その場合には、遠方の場合は、相続税路線価を元に算出を行いますので、空き家トリアージを元に判断致します。 現時点でご提供できるエリアは、福井市内となっております。

相続関係者(親族)への説明はどのような流れで対応していただけますか?

老後資産設計書を作成する際に、相続関係者の情報をお伺います。 また、その上で、行政書士による相続人の調査を行います。

リースバックを実施する場合には、親族向けのリースバックにおける説明書(冊子)をお渡しするのと同時に、相続人への説明を適正に行った上で、説明及び同意書をいただきますので、ご安心ください。

県外のご親族の場合には、オンライン他で説明を行います。

老後試算設計書を作成するのにどのぐらいの期間を要しますか?

目安として、

①老後試算設計書の作成に、3ヵ月

②不動産調査に、1ヵ月

③相続人調査に、1ヵ月

④報告書の作成(空き家トリアージ/生活のトリアージ)に、1ヵ月

慎重かつ丁寧な説明を心がけております。途中でご不明な点や心配毎が出てきた時点では 多少の前後はあるかと考えますのが、概ね6か月としております。

老後試算設計書を作成したらリースバックを必ず実施しないといけないですか?

老後試算設計書の作成は、あくまでも老後期を客観的に把握することが目的となります。 よって、リースバックを活用することはひとつの手法でしかありません。

私たちは、介護事業者として、最後まで自宅で継続して住み続けることを可能にすることが第一の優先事項となります。 しかしながら、相続後の放置空き家を増やさない活動として、リースバックをご提案します。

任意売却(不動産売買)や施設紹介など、多彩なサービスメニューをご提案しますので、あなたにとって、適したアドバイスを行います。

弊社の事業関係者から直接的に営業をかけることも一切ありません。

生活支援を受ける場合はどうすれば良いでしょうか?

老後試算設計書を作成することで逆に不安になる方もおられます。

不安を煽ることが目的ではなく、将来の不安に備えるということで、介護事業者が提供する生活支援サービス「うちのもん」を検討することはその備えに対するひとつの答えです。

ALPアライアンス株式会社~ Match Moto(まちもと) ~

TEL:0776-76-2798

Web:https://alp-alliance.com

メール:match-moto@alp-alliance.com